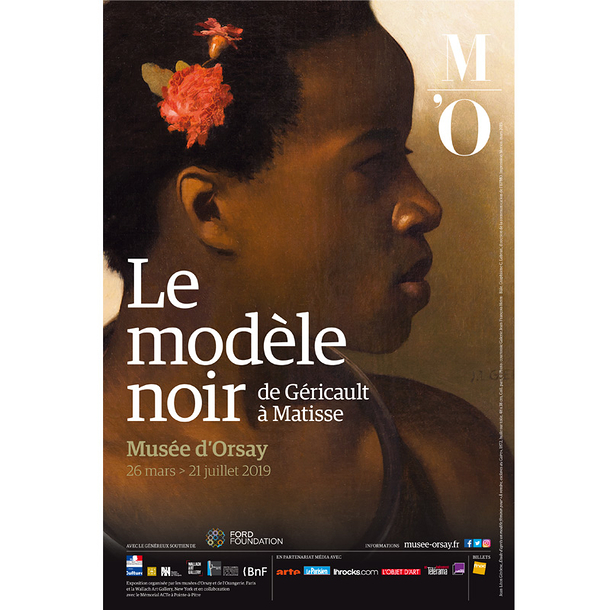

Le modèle noir. De Géricault à Matisse, Musée d’Orsay, Paris, 26 mars – 21 juillet 2019.

En 2018, le couple Carters, Beyoncé et son époux Jay-Z, investissaient le Louvre pour y tourner le clip vidéo de leur chanson « Apeshit » de l’album Everything is Love. C’est à travers une performance habilement chorégraphiée et soutenue par une troupe de danseuses et de danseurs, qu’ils se sont réapproprié le décor solennel du Louvre et qu’ils sont parvenus, le temps d’une chanson, à déstabiliser l’institution et son histoire. Transformé en décor pour la performance de ces deux artistes noirs assumant leur richesse et leur réussite, l’espace du Musée s’est vu sensiblement modifié. Actualisant les chefs-d’œuvre de « grands maîtres », tels que Léonard de Vinci, Jacques-Louis David et Théodore Géricault, le clip revendique le fait de « trouver une place », selon l’expression de l’artiste et critique américain d’origine nigériane Olu Oguibe, dans une histoire de l’art aux canons scandés d’absences.[1] Le clip souligne aussi l’intersectionnalité des questions raciales et de genre, lorsque les danseuses, vêtues de justaucorps aux différentes teintes de brun-marron, comme pour signifier la richesse et la diversité de la palette de la noirceur, font corps avec le marbre blanc de l’imposant escalier Daru surplombé par la fameuse Victoire de Samothrace. La mise en scène est rythmée par des arrêts sur image, des gros plans marquant certains détails de tableaux faisant allusion aux figures de femmes et d’hommes noir(e)s représenté(e)s. Dans l’une des scènes, deux danseuses sont assises face à face devant Le Portrait de madame Récamier par David (1806). Elles sont enturbannées d’une longue étoffe blanche qui fait directement écho au Portrait de Madeleine par Marie-Guillemine Benoist, une des œuvres phares de l’exposition Le modèle noir : De Géricault à Matisse tenue au Musée d’Orsay (26 mars – 21 juillet 2019). Le point commun entre le clip vidéo et cette exposition réside dans la volonté de pallier des absences, de rendre visibles des œuvres, des personnes et des histoires qui, jusqu’ici, n’avaient pas vraiment leur place dans des institutions longtemps dominées par la vision hégémonique d’une « haute » culture.

Le modèle noir, une exposition organisée par Cécile Debray, Stéphane Guégan, Denise M. Murrell et Isolde Pludermacher, fera sans doute date dans l’histoire des expositions en Europe en raison de sa portée politique et sociale. Le projet est né d’une collaboration avec les États-Unis dans la continuité de l’exposition Posing Modernity : The Black Model from Manet and Matisse to Today, tenue à la Miriam and Ira D. Wallach Art Gallery de l’Université de Columbia à New York (24 octobre 2018 – 10 février 2019).[2] C’est, entre autres, le travail de la commissaire de l’exposition new-yorkaise, Denise M. Murrell, chercheuse de la Fondation Ford à la Wallach Art Gallery, dont la thèse interroge la place qu’occupe la servante noire représentée par Manet dans son célèbre tableau Olympia (1863), qui a donné l’impulsion au projet.[3] Il a également été conçu en partenariat avec le Memorial ACTe de Pointe-à-Pitre en Guadeloupe, Centre caribéen d’expressions et de mémoire de la Traite et de l’Esclavage, qui accueillera l’exposition en automne 2019. C’est par cette genèse que Le modèle noir s’est inscrit dans une aire géographique reflétant la place occupée par la France dans l’histoire des identités nées du colonialisme, ce que Paul Gilroy a appelé « l’Atlantique noir ».[4] Si d’autres projets portant sur le sujet l’ont précédé en Europe et outre-Atlantique,[5] l’exposition marque un tournant dans la mesure où il s’agit de la première fois que le thème de la représentation des noirs dans l’art est abordé en tant que tel en France, inscrivant le Musée d’Orsay dans le champ de la recherche postcoloniale. À la différence de l’exposition Posing Modernity de New York, qui s’est centrée sur les questions de genre et la place qu’occupe la représentation de la figure féminine noire dans les avant-gardes européennes, les commissaires d’Orsay ont fait le choix ambitieux d’élargir les champs historiques. L’exposition interroge ainsi la complexité et l’ambiguïté des constructions raciales en Europe du XVIIIème siècle jusqu’à nos jours en recontextualisant les œuvres dans l’histoire coloniale de la France et des conquêtes atlantiques.

Ce défi a pu être relevé grâce au concours d’une solide équipe de chercheurs, dont la plupart a contribué au catalogue savamment documenté.[6] Le modèle noir inclut une multitude d’œuvres qui jalonnent des évènements historiques marquants ; la Révolution française, la Révolte de Saint-Domingue en 1791, l’impulsion des Lumières qui mènera à l’abolition de l’esclavage en 1848, ainsi que des mouvements intellectuels et artistiques majeurs comme la négritude, le primitivisme et la Harlem Renaissance.

Comme son nom l’indique, le projet se veut centré sur la question du modèle, celui-ci étant entendu non seulement comme sujet des œuvres, mais aussi comme agent social plutôt qu’en tant que simple représentation exotique de l’altérité. Le visiteur peut ainsi découvrir de nombreux modèles anonymes qui côtoient des personnalités plus connues, telles que l’écrivain Alexandre Dumas immortalisé par les clichés de Nadar et croqué par le caricaturiste Cham, Jeanne Duval, muse de Charles Baudelaire peinte peu avant sa mort par Édouard Manet, ou encore des célébrités du monde du spectacle comme la danseuse Joséphine Baker, l’acteur new-yorkais Ira Aldridge connu pour son rôle dans Othello, l’acrobate Miss Lala et le clown Chocolat. Ces modèles aux origines et aux parcours très divers ont en commun d’avoir fait l’expérience, d’une manière ou d’une autre, de la colonisation ou de l’esclavage.

Cette visibilité redonnée aux modèles se reflète dans l’installation contemporaine de l’artiste conceptuel américain Glenn Ligon (né en 1960), intitulée Des Parisiens noirs que le visiteur peut voir à l’entrée de l’exposition dans la nef centrale du Musée d’Orsay. Celle-ci peut paraître énigmatique de prime abord mais prend tout son sens à la sortie de l’exposition. L’installation consiste en douze néons appliqués sur de grands panneaux noirs inscrivant les noms de modèles présents dans les œuvres exposées. Sur le panneau de droite, aux noms identifiés vient s’ajouter, en lettres typographiées, la mention « nom inconnu ».

Le modèle noir peut ainsi se féliciter d’avoir mis en lumière les éléments biographiques de personnes tombées dans l’oubli et qui étaient simplement rassemblés sous des appellations péjoratives et racialisantes comme « négresse » ou « nègre ». Et le fait d’avoir changé le titre des œuvres dans lesquelles le modèle a pu être identifié constitue sans doute l’acte politique le plus notable de l’exposition. Selon Anne Higonnet, « en renommant ainsi les œuvres, nous honorons notre obligation envers l’histoire du monde, moins sans doute envers celle d’hier qu’envers celle de demain ».[7] Ainsi, le Portrait de Madeleine (Fig. 1) peint par Marie-Guillemine Benoist, autrefois intitulé « Portrait d’une négresse » et rebaptisé par le Louvre « Portrait d’une femme noire » a été renommé, pour l’exposition à Orsay, grâce aux récentes recherches d’Anne Lafont recueillies dans un ouvrage qui jette un regard nouveau sur ce tableau.[8]

Pareillement pour le Portrait de Laure peint par Manet, ou encore Joseph, modèle de prédilection de Géricault, identifié dans plusieurs tableaux. Les anciens titres, stigmates de la violence du passé colonial, ont été préservés mais placés entre crochets. Et ces réflexions amènent la question du titre même de l’exposition, qui porte en lui le sceau de la différence ; la couleur de la peau. Celui-ci reste en effet ouvert à débat bien qu’on puisse aisément imaginer que ce choix, discutable, était un passage obligé permettant de donner une visibilité au sujet.

Au-delà des peintures, sculptures et photographies, Le modèle noir présente une multitude d’objets aux formats, supports, médiums, genres et matérialités très divers. Ceux-ci incluent des documents d’archives, des manuscrits, des cartes postales, des coupures de presse et des affiches publicitaires. Ce rassemblement d’objets a le mérite de souligner l’importance de la production visuelle européenne en lien avec les questions raciales. Cependant, il peut, par moments, égarer le visiteur du fil conducteur basé sur la question du modèle. En effet, certaines caricatures ou affiches publicitaires s’éloignent du modèle comme agent social et culturel ou prenant la pose pour un artiste, révélant un rapport évident de domination entre l’auteur et la personne représentée.

Fig. 2. Adolphe-Victor Geoffroy-Dechaume, Moulage sur nature du visage de Joseph [dit précédemment Moulage sur nature d’un visage masculin noir], entre 1834 et 1838. Plâtre, 26 x 15.5 x 15 cm. Cité de l’architecture et du patrimoine – Musée des Monuments français, Paris. Photo de l’auteure.

Parmi les objets qui interpellent se trouve le moulage en plâtre du visage de Joseph, modèle parisien du XIXème siècle qui, après avoir quitté Saint Domingue pour la France en 1808, est engagé comme acteur dans la troupe de l’acrobate Mme Saqui (Fig. 2).[9] Repéré ensuite par Géricault, il sera le modèle de la figure de l’homme appelant à l’aide du haut de la pyramide humaine du Radeau de « La Méduse » (1818-19), avant de poser pour Horace Vernet et Théodore Chassériau. La présence antinomique de ce masque blanc—utilisé à l’époque comme outil de travail par les élèves de l’École des Beaux-Arts—perturbe. Exposé dans une vitrine entre deux peintures de maîtres, il provoque des sentiments contradictoires et dégage une étrangeté morbide, peut-être parce qu’il rappelle les moulages raciaux d’après nature effectués dans le contexte de l’ethnographie coloniale et utilisés pour l’étude scientifique des races. On ne peut s’empêcher de penser aux moulages funestes faits sur le corps de Saartje Baartman, connue alors sous le nom de « Vénus hottentote »—notamment sur ses parties génitales—exposés au Musée de l’Homme après sa mort en 1815. On pourrait d’ailleurs s’interroger sur l’absence de ce « modèle » majeur qui a pourtant fait l’objet de multiples représentations dans le courant du XIXème siècle. Bien que la place revenant à ces objets dans l’exposition puisse être justifiée, ces derniers auraient mérité d’être mieux contextualisés et distingués des autres œuvres qui témoignent de la question de l’agentivité du modèle ou de son rapport à l’artiste, pour pointer vers la fétichisation du corps noir et de ses implications.

Dans ce parcours, qui débute symboliquement avec le Décret de l’abolition de l’esclavage dans les colonies françaises (4 février 1794), une place peut-être trop importante est accordée à l’abolitionnisme, à travers des œuvres comme L’esclavage affranchi (vers 1848) par Nicolas Gosse (Fig. 3). Ou encore aux individualités, comme les généraux originaires des colonies, Toussaint Louverture et Thomas-Alexandre Dumas. Dans ces œuvres qui trahissent une volonté de mise en valeur des modèles de la part des artistes, le thème de la couleur comme moyen esthétique, plus que comme construction sociale, apparaît central. Il atteste du défi artistique que représente l’invention de la pigmentation de la peau noire renforcée par les contrastes créés avec les vêtements et drapés blanc ou rouges, notamment chez Delacroix, Chassériau et Puvis de Chavannes. Celui-ci se révèle également en sculpture comme dans Pourquoi naître esclave ? (après 1875) de Jean-Baptiste Carpeaux, ou dans les fameux bustes polychromes de « types africains » du sculpteur ethnographique Charles Cordier, réalisés en bronze patiné et marbres colorés (Fig. 4). La question de la couleur est également récurrente dans les œuvres orientalistes de Jean-Léon Gérôme, où noirceur et blancheur cohabitent en tant qu’oppositions interdépendantes dans la construction des genres et des races, ce que les historiennes de l’art américaines Linda Nochlin et Griselda Pollock avaient déjà relevé dès les années 1980-90 dans leur relecture féministe des canons de l’histoire de l’art.[10] Par ailleurs, l’inclusion dans l’exposition de l’ « Orient orientalisé » construit discursivement par—et par opposition à—l’ « Occident » pour reprendre des termes saïdiens,[11] ouvre la voie à de nouvelles pistes de réflexion quant à la place qu’occupe la figure de l’« orientale », de la « maure » ou encore de l’« odalisque », dans cette invention de la noirceur et des hiérarchies raciales issues de l’imaginaire européen au XIXème siècle.

Ces corrélations entre noirceur, blancheur et orientalisme atteignent leur paroxysme dans Olympia d’Édouard Manet, pièce maîtresse de l’exposition. Le modèle de la servante noire amenant un bouquet de fleur à la femmes blanche nue et allongée, identifiée comme Laure et mise en lumière par les études de Pollock et Murrell,[12] évoque la modernité du traitement du sujet mais aussi celle de la présence noire à Paris. Olympia marque ainsi une rupture dans la narration scénographique, une étape qui annonce d’autres histoires liées aux avant-gardes du tournant du XXème siècle. À partir de là, l’œuvre iconique de Manet se décline sous de multiples facettes au fil du parcours, copiée par Paul Gauguin (1891), citée par Valloton dans La blanche et la noire (1913) ou réinterprétée par des artistes contemporains, tels que Larry Rivers (I like Olympia in Black Face, 1970, Fig. 5) et Aimé Mpane (Olympia II, 2013).

Dans les espaces dédiés au XXème siècle, la dimension scientifique et les choix scénographiques pourtant fouillés et solides dans la première partie de l’exposition, de même que l’attention accordée aux détails, aux histoires de modèles, d’artistes et d’œuvres, s’étiolent progressivement au profit de la multiplication des thématiques et de la variété des objets présentés. Le visiteur passera donc comme chat sur braise sur des sujets aussi significatifs que le primitivisme, incarné, entre autres, par Picasso, un masque du Gabon et l’impénétrable Wifredo Lam, sujet qui, depuis la fameuse exposition Primitivism in 20th Century Art tenue au MoMA à New York en 1984-85, a fait l’objet de critiques qui portaient justement sur les problématiques que posent la décontextualisation et l’invention d’ « affinités » entre des objets divers et variés au service d’une narration unilatérale de la modernité.[13] Il en va de même pour la mobilisation des soldats africains, évoquée brièvement par le tableau de Félix Vallotton, Les Tirailleurs sénégalais au camp de Mailly (1917), qui se retrouve isolé entre les évocations de la négritude, du surréalisme, du monde du cirque et les élégantes photographies de la vie à Harlem par James Van Der Zee.

Or, tous ces objets racontent des histoires en lien avec des contextes particuliers. Leur mise en relation, parfois hasardeuse, peut présenter le risque d’estomper les limites entre regard et voyeurisme, sujet et objet, comme on a pu le voir récemment dans certains ouvrages publiés sur la colonisation, où les images sont dépossédées de leur sens et de leur contexte, sans faire l’objet d’une analyse approfondie.[14] Toutefois, vers la fin de l’exposition, le visiteur retrouve la question du modèle à travers Matisse et le lien qu’il entretient avec la Harlem Renaissance, un aspect fascinant et moins connu de la vie et l’œuvre de l’artiste.

Ainsi, Le modèle noir a relevé le défi d’élargir le champ historique de la question au détriment, parfois, de la cohérence d’ensemble. Il n’en demeure pas moins qu’elle a le grand mérite d’aborder un sujet novateur en donnant une visibilité à la présence noire dans l’histoire de l’art européen dans toute sa complexité. En effet, elle a su combler des absences multiples, en remettant à l’honneur des femmes et des hommes noir(e)s travaillant à Paris et en élargissant non seulement le champ de l’histoire de l’art et l’étude du portrait en tant que genre mais également celui de l’histoire coloniale de la France. Car ce sont bien des histoires de mobilité et de circulation de personnes et d’objets que le Musée d’Orsay nous présente, en opérant un décentrement qui permet de faire place à de nouvelles présences.

Et la plus émouvante de ces présences, qui dénote toute l’importance politique de l’exposition, se situe au niveau du public. Lors de ma visite au mois d’avril dernier, l’exposition battait son plein et on pouvait apercevoir des visiteurs d’une diversité culturelle et sociale inhabituelle pour le Musée d’Orsay : personnes de tous les âges, de tous les milieux, beaucoup de jeunes des écoles et du Lycée, qui ont peut-être enfin « (re)trouvé une place » dans l’espace du musée.

Nadia Radwan est professeure assistante d’histoire

mondiale de l’art à l’Université de Berne en Suisse

[1] Dans son article intitulé « Finding a Place » (Trouver une place), Olu Oguibe se réfère aux stratégies des artistes nigérians contemporains pour combler leur absence du canon d’une histoire de l’art euro-centrée des institutions. Olu Oguibe, « Finding a Place : Nigerian Artists in the Contemporary Art World », Art Journal 58:2 (1999), 30-41.

[2] Voir le catalogue d’exposition : Denise M. Murrell, Posing Modernity : The Black Model from Manet and Matisse to Today (New Haven : Yale University Press, 2018).

[3] Denise M. Murrell, Seeing Laure : Race and Modernity from Manet’s ‘Olympia’ to Matisse, Bearden and Beyond. Thèse soutenue à l’Université de Columbia en 2014.

[4] Paul Gilroy, The Black Atlantic : Modernity and Double Consciousness (Londres : Verso Books, 1993).

[5] Parmi les expositions précédentes sur le sujet, on peut mentionner Black Chronicles. Photographic Portraits : 1862-1948 tenue à la National Portrait Gallery de Londres du 18 mai au 11 décembre 2016. Voir également, les catalogue d’expositions : Elmer Kolfin et Esther Schreuder, eds., Black is Beautiful : Rubens to Dumas, (De Nieuwe Kerk Amsterdam, 26 juillet – 26 octobre 2008), (Zwolle : Waanders, 2008) ; Adrienne L. Childs et Susan H. Libby, eds., The Black Figure in the European Imaginary (Cornell Fine Arts Museum, Rollins College in Winter Park, Floride, 14 janvier – 14 mai 2017), (Londres : D Giles Limited, 2017).

[6] Cécile Debray, Anne Lafont, Stéphane Guégan et Isolde Pludermacher, Le modèle noir. De Géricault à Matisse (Paris : Flammarion/Musée d’Orsay, 2019).

[7] Anne Higonnet, « Renommer l’œuvre », Le modèle noir, cat. expo., 27.

[8] Anne Lafont, Une Africaine au Louvre en 1800. La place du modèle (Paris : Dits/Institut National d’Histoire de l’Art, 2019). Voir également Anne Lafont, L’Art et la Race. L’Africain (tout) contre l’œil des Lumières (Dijon : Les Presses du réel, 2019).

[9] Voir : Isolde Pludermacher, « Joseph », Le modèle noir, cat. expo., 84-91.

[10] Linda Nochlin, « The Imaginary of the Orient », in The Politics of Vision: Essays on Nineteenth-century Art and Society (Londres : Thames and Hudson, 1991), 33-59. Linda Nochlin, « Why Have there Been no Great Women Artists », in Elisabeth C. Baker et Thomas B. Hess, eds., Art & Sexual Politics (New York et Londres : Collier Macmillan, 1973). Griselda Pollock, Differencing the Canon: Feminist Desire and the Writing of Art History [1999] (Londres et New York : Routledge, 2006), 247-277. Voir également : Adrienne L. Childs et Susan H. Libby, « European Art and the Possibilities of Blackness », in The Black Figure in the European Imaginary, (Londres : D Giles Limited, 2017), 17-43.

[11] Edward Saïd, L’Orientalisme, l’Orient créé par l’Occident (Paris : Seuil, 1980), 1-2.

[12] Pollock, Differencing the Canon, 277-287 ; Denise M. Murrell, « Olympia. Laure dans le contexte du Paris noir », Le modèle noir, cat. expo., 164-184.

[13] James Clifford, « Histories of the Tribal and the Modern », in The Predicament of Culture : Twentieth Century Ethnography, Literature, and Art (Cambridge : Harvard University Press, 1988), 189 -214.

[14] A titre d’exemple, on peut citer l’ouvrage de Pascal Blanchard et al. (dirs.) Sexe, race et colonies. La domination des corps du XVème siècle à nos jours (Paris : La Découverte, 2018). Il est regrettable, en effet, qu’un ouvrage d’une telle richesse iconographique, comportant des documents d’archives dont beaucoup sont inédits, n’accorde pas de place à l’analyse des images du point de vue formel mais aussi politique et social.

Cite this note as: Nadia Radwan, “Le modèle noir : visite de l’exposition,” Journal18 (July 2019), https://www.journal18.org/4065.

Licence: CC BY-NC

Journal18 is published under a Creative Commons CC BY-NC International 4.0 license. Use of any content published in Journal18 must be for non-commercial purposes and appropriate credit must be given to the author of the content. Details for appropriate citation appear above.